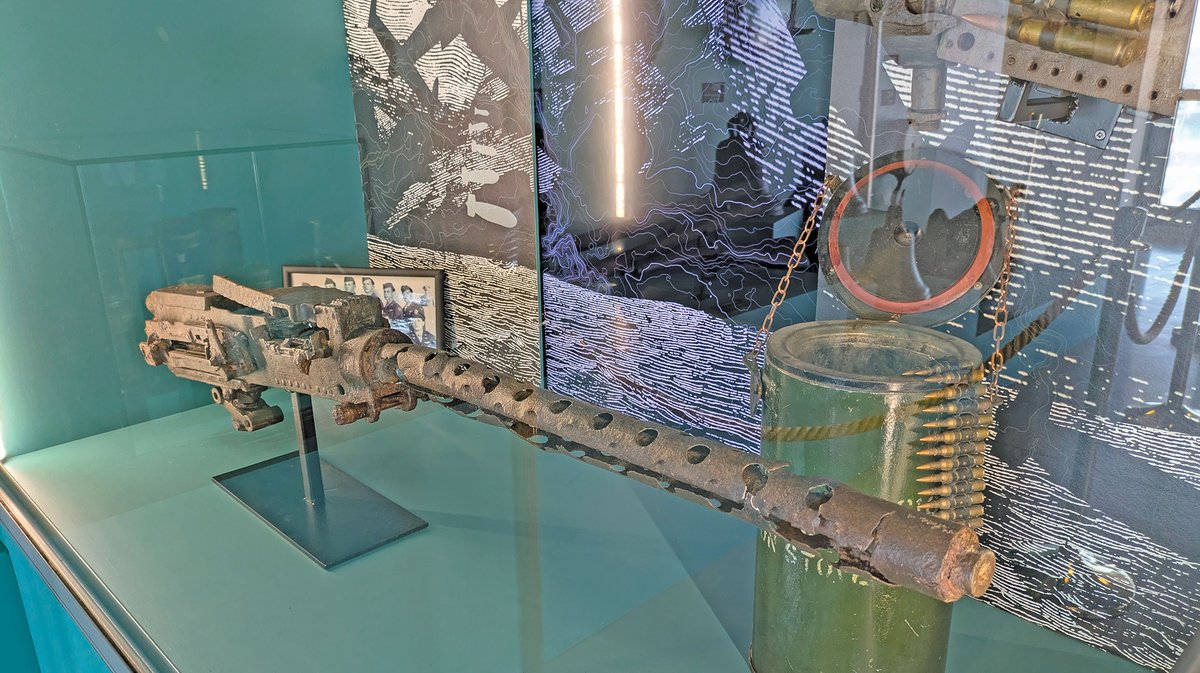

Le bâtiment, ouvert en 2022, regarde fixement le port. Il suffit d’ouvrir la porte du musée des Saintes-Maries-de-la-Mer pour entendre les mouettes. À l’intérieur, au milieu du rez-de-chaussée, un scaphandrier trône. Il semble tout droit sorti d’un roman de Jules Verne. Sa tête est couverte d’un casque en cuivre. Ses chaussures lourdes sont lestées de plomb. Un tuyau relie son casque à la surface. Pour qu’il respire, il faut faire tourner une volumineuse pompe à bras. Des plaques de plomb pèsent sur sa poitrine. Elles sont là pour éviter que sa tenue gonfle. « La combinaison est en caoutchouc avec plusieurs couches de coton », détaille Giorgio Spada, directeur du musée. Cette tenue datant de 1900 a été fournie par Jean-Patrick Paszula, de l’association Scaphandre et histoire. Le musée des Saintes-Maries consacre une exposition temporaire à l’histoire de la plongée et de l’archéologie sous-marine.

Une soixantaine d’épaves antiques

Giorgio Spada n’est pas seulement directeur de musée. Il est aussi archéologue-plongeur. C’est lui qui donne des cours d’archéologie subaquatique aux étudiants de l’université de …